- Симонов Сергей

- Цвет сверхдержавы - красный 7 Дотянуться до звёзд. часть 2

- 2022-01-20 20:45:02 → 2022-01-20 20:45:02

| | |||||

| СССР | США | Германия | Англия | Франция | |

| Трудоспособных (млн. человек) | 45 | 39 | 22 | 18 | 16 |

| Возможная работа людей (млрд. квтч) | 2,95 | 2,5 | 1,4 | 1,5 | 1,05 |

| Работа животных (млрд. квтч) | 16,1 | 15,9 | 2,9 | 1,1 | 2,5 |

| Энергия топлива (млрд. квтч) | 40 | 536 | 145 | 102 | 53 |

| Энергия водных сил (млрд. квтч) | 1,9 | 21,7 | 2 | 0,5 | 3,7 |

| Общая работа без людей (млрд. квтч) | 58 | 573 | 149 | 103,6 | 59,2 |

| Отношение к работе людей | 19,7 | 229 | 107 | 69 | 56 |

| | |||||

| Энергетический | 1 | 11,2 | 5,2 | 4,4 | 2,7 |

| Национальное имущество | 1 | 12,1 | 6,6 | 8,9 | 6,6 |

| Народный доход | 1 | 8,9 | 3,2 | 5,2 | 3,9 |

![X-15 []](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/x-15.jpg)

![«Dyna-Soar» []](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/dyna-soar.jpg)

![ПВО []](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/pwo.jpg)

![ЗУР В-750 на ПУ СМ-63 []](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/s-75_zur_w-750_napu.jpg)

![РСН-75 []](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/rsn-75_foto.jpg)

![СНР-125 []](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/snr-125.jpg)

![ПУ 5П73 ЗРК С-125 []](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/s-125_5p73.jpg)

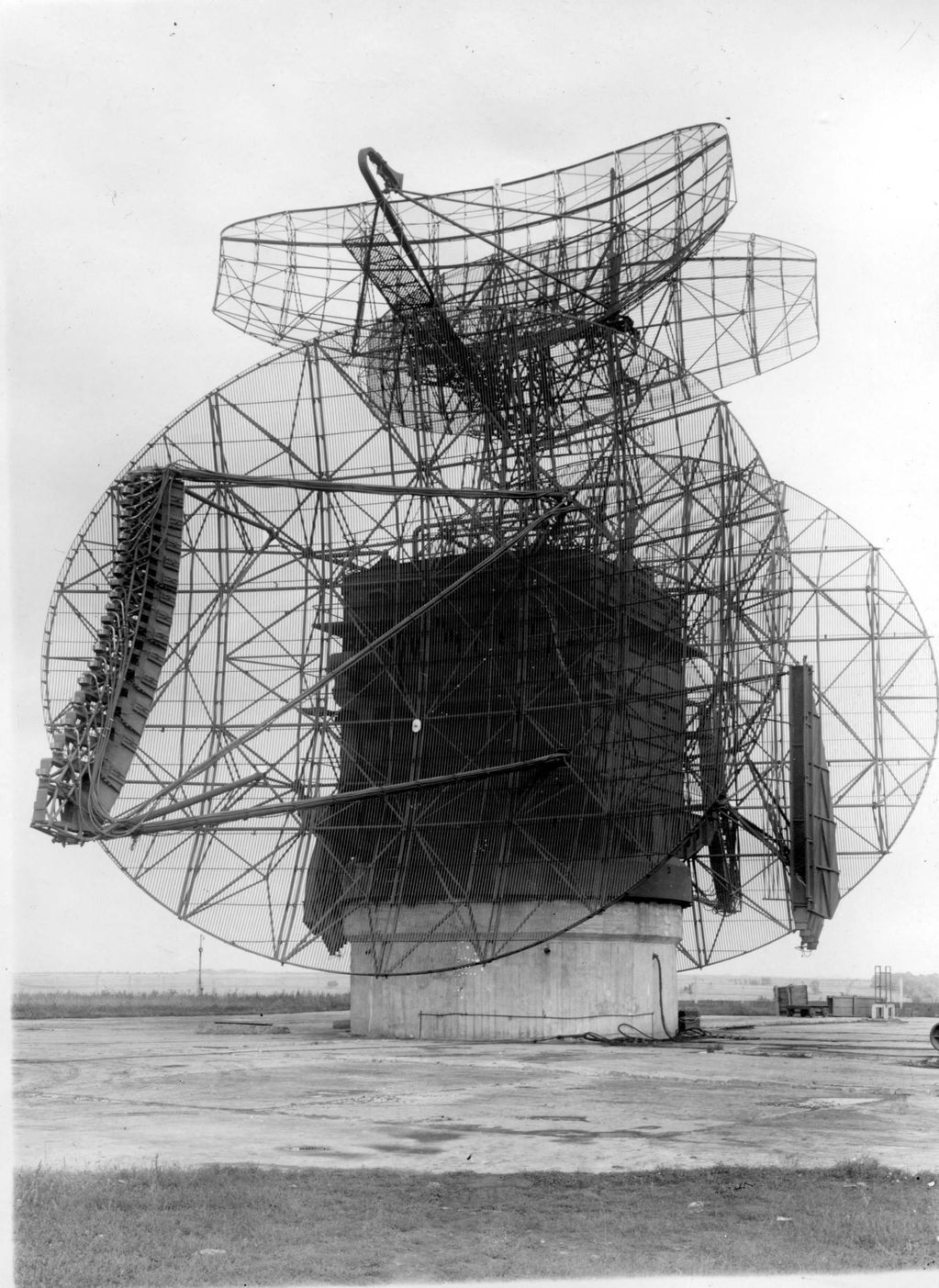

![СНР 1С32 []](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/1s32.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/minutemans_mirv.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/792px-peacekeeper-missile-testing.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/glazgo1971.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/glazgo1969.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/manchester1970.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/moskwa_nowye_cheremushki_1958.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/1970_god_na_110-j_ulice_ist-garlem.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/1970_god_igl-awenju_i_uestchester-awenju_bronks.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/bez_ruk.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/sae-6.gif)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/e-6.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/img_3585_otsekapparaturye-6.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/2mw-1.jpg) " " | Автоматическая межпланетная станция 2МВ-1 для посадки на поверхность планеты Венера 1. Герметичный орбитальный отсек 2. Спускаемый аппарат 3. Корректирующая двигательная установка 4. Солнечные батареи 5. Радиаторы системы терморегулирования 6. Остронаправленная параболическая антенна 7. Малонаправленные антенны 8. Антенна проверки спускаемого аппарата 9. Передающая антенна метрового диапазона 10. Приемная антенна метрового диапазона 11. Всенаправленная антенна аварийной радиолинии 12. Антенны для приземного участка 13. Датчик ориентации на Землю 14. Датчики научной аппаратуры 15. Датчик точной солнечной и звездной ориентации с защитной крышкой 16. Блоки аварийной радиолинии 17. Датчик постоянной солнечной ориентации 18. Сопловые аппараты 19. Баллоны со сжатым азотом для системы ориентации 20. Датчики контроля солнечной ориентации |

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/sawenera-10.gif)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/illjuminator_wenera-9.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/img_3579_1_motor_reduktor.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/img_3580_blokshassi.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/img_3578_1_shassi_lunohoda.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/img_3570_regent.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/img_3634_asu.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/img_3638_banja.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/osmir.png)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/tks.png)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/tksproekcii.png)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/boewajaorbitalxnajastancija.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/gusakow.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/brz.gif)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/rubin.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/brigadirzinaidasitnikowa.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/zauspehiwtrude-hrushew.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/udarnoporabotala.jpg)

![[]](http://samlib.ru/img/s/simonow_s/07-01/baluba01.jpg)